以變應變 感知中國工程機械十足韌性

發布時間:2022-01-27 09:26

我國經濟社會發展處于重要戰略機遇期,面對機遇和挑戰的新變化,不僅要準確識變、科學應變、主動求變,更要重視催生高質量的新動能、新優勢。

工程機械被稱為宏觀經濟運行的“晴雨表”,2021行業在震蕩中前行,全行業銷售規模突破8000億元人民幣,出口規模突破300億美元,成為中國裝備制造高質量發展的代言人。

2022年一系列發展新課題擺在行業面前。如何跨越行業周期,沖破震蕩調整?又如何賦能自身價值,強化增長韌性,在新機遇中開拓新藍海?央視和人民日報等中央媒體將鏡頭對準工程機械骨干企業,感知工程機械十足韌性,報道企業應變之方,求變之勇,描繪激活發展動力活力,創新為引領新的一年穩健開局。

央視財經頻道《開年迎新訪名企》走進工程機械行業龍頭企業——徐工,央視財經記者對徐工集團工程機械有限公司董事長王民進行了專訪。

對于2021年工程機械高增長的態勢,王民認為主要的原因還是國內的需求,再加上疫情之后,中國的制造業和供應鏈的完善,能夠快速地滿足國際市場的需求。

王民特別提到起重機關鍵零部件的國產化,以往進口零部件成本占到制造總成本的40%,國產化后,成本和價格都明顯下降,還帶動了國內產業鏈整體進步。王民還指出,工程機械核心零部件和技術還是要掌握在自己手里,1000噸以上的超大噸位起重機的全國產化也將是徐工目標,完成這個目標指日可待。

“我們現在的國際化的收入是200億元人民幣左右,占總收入不到20%。“十四五”我們的目標是國際化的收入不能少于40%。不能只是產品、人員走出去,現在要把企業走出去,收購兼并、綠地建廠。” 王民說。

今年王民還有一個目標,那就是將徐工整體上市。此前,徐工已先后完成了混合所有制改革和重大資產重組,這些調整也不斷激發著公司活力。2021年,徐工首次躋身全球工程機械制造商排行榜前三。王民表示,他們將繼續加強研發投入,突破剩余的10%技術難題,全力沖擊行業頂峰。

央視《新聞聯播》“新思想引領新征程”欄目走進中聯重科,展示全球領先的智能挖掘機器人。

一款全球領先的智能挖掘機器人在湖南長沙下線量產,目前預售訂單已經排到了2月底。這款機器人能接收手勢和語音指令,自動精準執行動作,并通過自身搭載的云平臺實現遠程無人作業。

中聯重科中央研究院技術研究中心副主任劉延斌:“它首先會把這個場景和它的任務建立一個三維的模型,全局進行規劃,那么它自己可以行駛到它的目標點,然后的話自己把它的任務進行完成。”

針對施工過程精準定位要求,中聯重科研發出指引式操作,無論是施工現場還是數字沙盤,只需用手在地面指定一個點位,智能挖掘機器人即可達到目標點。

此外,對于復雜施工任務,中聯重科開發了仿生操控模式,操作人員可以用自己的手臂動作進行引導,挖掘機就可以跟隨手臂動作,實現精準作業。

智能化已成為工程機械發展的必然趨勢,工程機械智能化的核心是裝備實現高度擬人化、機器人化、靈動化。2014年開始,中聯重科以產品智能化為突破口,依托傳感、物聯、大數據等技術,深入推進人、機、物的全面互聯。這次亮相的人機協同智能挖掘機器人,不但是人機協同領域最新的研究成果,更實現了技術上的新突破,將行業人機交互的應用推向了新高點。

中聯重科將繼續推進4.0A創新工程,堅持用“源”的思維激蕩創新發展的磅礴動力,緊抓關鍵核心技術攻關和基礎前沿技術創新,把國家“雙碳”要求納入企業發展全局,貫徹落實“三高四新”戰略,高標準、高質量、高效率打造智能工廠,充分激發科研人員的創新激情和干事熱情,持續推進綠色技術、綠色產品、綠色制造,為打造千億級工程機械產業高地,引領行業轉型升級,實現更高質量的發展作出貢獻。

中聯重科董事長詹純新在中聯重科2021年度總結表彰大會上表示,2022年將迎來黨的二十大勝利召開,也將迎來中聯重科成立30周年,這意味著全新的開始,更大的機遇和更重的責任。承擔起這份責任,我們要有一股闖勁,逢山開路遇水搭橋;承擔起這份責任,我們要有一股倔勁,不達目標誓不罷休,永不放棄絕不退縮;承擔起這份責任,我們要有一股韌勁,知難克難,鍥而不舍,久久為功;承擔起這份責任,我們還要有一股鉆勁,敢鉆牛角尖,善鉆牛角尖,心無旁騖地咬定目標,物我兩忘地窮究不舍,近乎偏執地把事情做到極致。

新的一年,中聯重科韌性更強,動力更足,潛力更大,前景更好,讓我們同心聚力,以更優異的成績向黨的二十大獻禮。

央視新聞頻道《感知中國經濟韌性》特別報道,來到山河智能,報道世界最高最大的全液壓履帶樁架。

在韓國首爾,這臺來自中國的大型樁架正在進行高層建筑地層的鉆孔作業,這臺巨無霸單次鉆孔深度達40米,最大行走載重達到190噸,而它的新一代產品——目前世界最高最大的全液壓履帶樁架,剛剛下線訂單就已經排到了今年5月份。

“樁架”是基礎施工必不可少的一種機械設備,用于搭載柴油錘、液壓錘、振動錘、長螺旋鉆機、雙動力頭鉆機、多軸鉆機等不同作業裝置,實現打樁或鉆孔施工,而全液壓履帶樁架屬于“樁架”中的高端產品,對于超大型產品來說,如何解決其穩定性和運輸性對于技術來說又是一大挑戰。山河智能充分發揮了雄厚的科技積淀和敢于攻堅的科技創新優勢與精神,其中,樁架滑靴輔助穩車技術和上下車快捷分離技術是SWCH980-260M對于上述兩個世界范圍內公認難題的突出技術攻關點。前者在樁架履帶兩側安裝了滑靴,在地面復雜和承載面積有限的情況下,能起到輔助支撐作用,極大加強了產品穩定性。后者則解決了超大型機械運輸的問題,實現了超大型樁架上車和下車快速可靠裝卸、拆卸及運輸難題迎刃而解。可以說,SWCH980-260M是山河智能在此領域的一個創新典范。

湖南山河智能基礎裝備事業部總經理 朱振新:現在市場瞬息萬變,挑戰很多,機遇很多。我們一直積極圍繞“變”做文章,先后推出了5G遙控挖掘機、微型挖掘機、礦山挖掘機,其中挖掘機在國際市場的銷售量同比增長翻番。

央視《新聞直播間》報道《廣西 RCEP實施后 柳工“首單”工程機械設備出口泰國》,關注廣西和柳工在RCEP協定下出口的首批工程設備。

柳工多臺裝載機搭乘深圳港的船舶駛向泰國,將在5-7天后抵達。在RCEP框架下,中日、日韓間首次建立自貿關系,對柳工而言,可以利用關稅減免降低,從日韓進口關鍵零部件等機械制造原材料,同時進一步開放工程機械產品對RCEP國家的出口。

廣西柳工機械股份有限公司國際業務中心總經理李東春表示,RCEP項下的區域原產地累積規則,為柳工提供了全產業鏈、全價值鏈合作機會,柳工將緊緊抓住機遇,深入部署,不斷拓展。

《新聞直播間》特別節目《奮進新征程 建功新時代》走進柳工,用5分鐘時間點贊柳工“智造”成果。帶領觀眾探秘智能裝載設備,為世界展示“大國重器”的魅力。

走進柳工全球研發中心半消聲實驗室,一臺856-E MAX電動裝載機正在進行噪聲檢測,隨著鏟斗的抬起,電腦上顯示此刻這臺設備產生的噪聲低于70分貝,遠低于歐盟標準限值。

安靜低噪是柳工電動設備的優點之一,低碳環保,續航強勁的它在高原、礦山、隧道等極限工況下也能一展威力。目前,柳工電動設備已在海外成功應用,成為首批出海的國產電動設備。

這臺只需調度員“云操控”就能自主作業的無人駕駛設備吸引了記者的目光,去年柳工“11·26”全球客戶節上共發布3款無人駕駛設備,包括無人駕駛挖掘機、無人駕駛裝載機和無人駕駛壓路機。

調度員通過云平臺下達指令,設備會根據圖像識別判斷物料的方位自主完成作業。并且,無人駕駛設備對工作時長沒有限制,能夠全天候24小時作業。一位調度員能控制幾十臺甚至上百臺設備進行作業,真正做到效率至上,耐用省心。

《人民日報海外版》報道了當前傳統制造業數字化轉型、網絡化協同、智能化變革的發展現狀。其中,三一重工樁機工廠實現機械工作全程數字化作為典型案例被報道。

當工業互聯網遇上重工機械,會產生怎樣的“化學反應”?在占地約4萬平方米的三一重工北京樁機工廠,改變正在發生:這里機器轟鳴、焊花四濺,但是工人很少,上下料、分揀、成型、焊接、噴涂等10多道工序都由AI機器人完成,勞動生產率提高85%,生產周期從30天縮短至7天,實現了重工機械“大象跳舞”。 然而“大象跳舞”并不容易。樁工機械作為重型裝備,例如170多種鉆桿中最長的有27米、重達8噸,20多種動力頭中最重的達16噸。

三一智能制造研究院院長董明楷介紹,為搬動一個又重又長的工件,2臺自動導航車實現了同步搬運、自動上下料。借助視覺傳感技術、AI算法,智能工業機器人在大型裝備自適應焊接、高精度裝配等領域深入應用。在后臺,“根云平臺”日夜不停采集工廠里近3.6萬個數據點數據,為每一道工序、每一個機型甚至每一把刀具等“算”出最優參數。2021年9月,該工廠入選世界經濟論壇發布的新一期全球制造業領域“燈塔工廠”名單。

“燈塔工廠”對每一道生產制造工藝的能效進行“精打細算”,并結合工業機理對相關工藝、設備進行節能優化,截至到2021年,減少二氧化碳排放3977.25噸,排放量同比下降30.5%。

未來,三一重工“燈塔工廠”的諸多經驗還將對產業鏈伙伴、行業,乃至整個“中國智造”賦能。

《人民日報》長文報道鐵建重工自主創新:“地下蛟龍”向夢想掘進(科技自立自強·強化國家戰略科技力量)

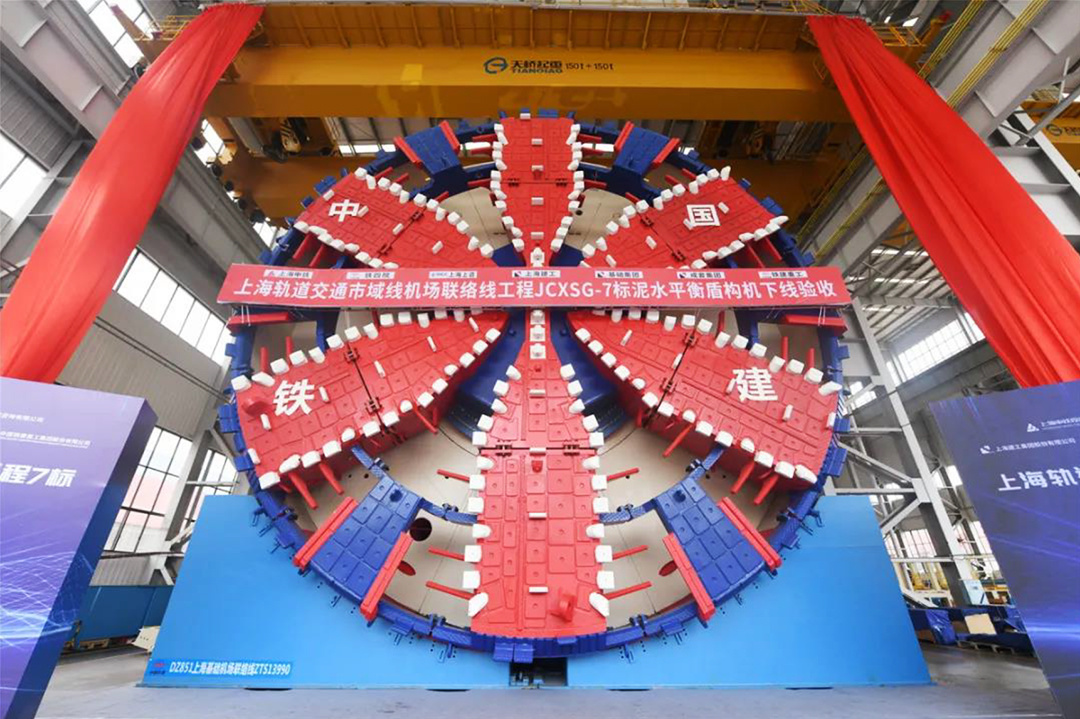

盾構機是專門用于隧道掘進的工程機械,是名副其實的大國重器。中國鐵建聚焦隧道施工、軌道交通等領域,加大關鍵核心技術攻關力度,自主研發不同型號的盾構機,實現了我國盾構機從無到有、從進口到出口、從“跟跑”到“領跑”的跨越。

直徑達14.02米,紅藍相間的圓形刀盤上,數百個白色刀頭組成一道道美麗的弧線。

1月18日,在上海軌道交通市域線機場聯絡線工程中,國產超大直徑泥水平衡盾構機“建勛號”向前鉆進,猶如一條鋼鐵巨龍。

“刀頭由硬度極高的合金組成,是‘鐵齒銅牙’,既能吃軟土,也能啃硬巖。”鐵建重工掘進機研究設計院泥水盾構研究所副所長范瑞強說:“光是刀頭相關技術,就凝聚著企業多年來的科技創新成果。”

鐵建重工是中國鐵建股份有限公司在工業制造板塊的核心企業。近年來,中國鐵建聚焦隧道施工、軌道交通等領域,加大關鍵核心技術攻關力度。“十三五”期間,中國鐵建獲得國家科學技術獎17項,新增授權專利14389件,新增國家級創新平臺4個,新增主持國家科研項目8項、課題26個。

鐵建重工黨委書記、董事長劉飛香介紹說,“我們的首要任務,仍是把產業鏈自主創新進行到底,堅持差異化、高端化的產業產品戰略。”產品開發上,國內企業要進一步完善產品型譜,滿足細分領域不同場景的施工需求;要加強行業共性技術研究,積極參與國際標準制定修訂,在關鍵領域形成以自主知識產權為主導的技術標準體系。

(責任編輯:休魚)

關鍵詞: 韌性,智能,工程機械,設備,產品,實現,技術,創新,中聯,重工

相關下載

逐夢非洲,攜手同行!山河智能亮相第三屆中非經貿博覽會

2023-06-30

第三屆中非博覽會在長沙開幕,中聯重科“有朋自遠方來”

2023-06-30

中鐵裝備亮相(首屆)廣州大灣區國際軌道交通產業發展論壇暨展覽會

2023-06-30

點擊排行

湘公網安備 43010402001224號

湘公網安備 43010402001224號