長沙建設機械研究院: 中國工程機械技術“播種人”,引領技術創新“長征路”

發布時間:2021-08-18 09:53

來源: 《建設機械技術與管理》雜志

作者: 王剛

新中國成立以來,我國工程機械行業從小到大、由弱變強,發生了翻天覆地的變化,實現了跨越式發展。不僅銷售收入躍居世界首位,技術研發和工程化能力更是達到世界先進甚至國際領先,為國家經濟建設提供裝備保障,彰顯我國工程機械制造水平與創新能力。

憶往昔,崢嶸歲月稠,幾多風雨、幾多榮光。篳路藍縷的偉大業績,離不開工程機械勇于創新、不懈奮斗的精神譜系,更離不開始終如一踐行初心、履行使命的精神基因。

2021年,中國工程機械行業的技術“發源地”,中聯重科的“母體”——長沙建設機械研究院迎來65周年。作為中國創立最早的,集建設機械科研開發和行業技術歸口于一體的應用型研究院,建機院自成立之日起,就注入新中國火熱的血液中,助力神州大地的脈搏律動,在國家經濟、社會的建設發展中書寫了濃墨重彩的圖卷。

從建機院孵化而出的中聯重科,不僅作為研發主體以技術創新推動產品研發,驅動企業飛速發展,還傳承了國有科研院所的使命和責任,對行業前瞻性、基礎性的技術難題進行了重點攻克,引領帶動了中國工程機械行業的振興,成長為全球領先的裝備制造企業。

本刊以長沙建機院若干項行業第一為藍本,尋根溯源技術創新“長征路”,與您共同發掘產業創新的基因圖譜,探尋積功興業的精彩故事,描繪工程機械高質量發展的宏圖大略。

長沙建機院北京方家胡同舊址

長沙建機院常德舊址

長沙建機院辦公大樓

尋根溯源

時間回溯到我國建國初期,經濟建設大規模發展,工程機械需求量猛增,但基礎薄弱,仍為形成獨立行業。國家通過政府接管、直接設廠、接受蘇聯援建等方式興建了若干工程機械制造企業,工程機械在我國開始萌芽。

1956年,始建于北京的建筑工程部機械施工總局設計室誕生,1960年改名為建筑工程部建筑機械金屬結構研究設計院,結束了我國沒有工程機械研發機構的歷史,也由此拉開了我國工程機械行業全國性規劃的發展序幕。1969年研究院所遷至湖南常德,1978年劃歸國家建委,遷至長沙,改名為建設部長沙建設機械研究院。

從上世紀50年代起,特別是“六五”“七五” “八五”期間,長沙建機院研發人員克服簡陋的科研條件,使用簡單的研發工具,通過測繪國外樣機與自主研發,研發了中國第一代工程機械設備,滿足了新中國各項建設的需要,奠定了我國工程機械行業的技術基礎。

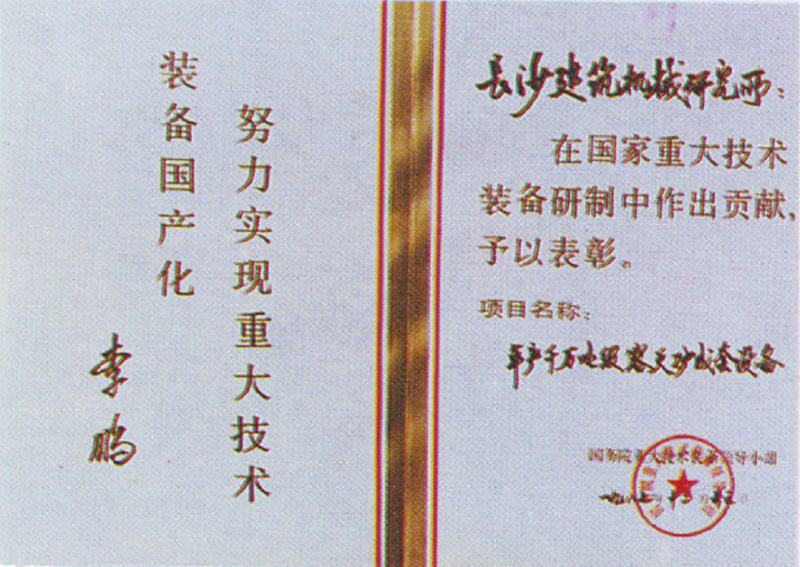

長沙建機院承擔了一系列國家重點工程項目,取得了突出成績,包括:為人民大會堂提供的鋼結構設計,為劉家峽和富春江水電站設計的10t、20t纜索起重機,為中央電視臺設計的國內第一座電視塔,為中南海工程設計的320t靜壓壓樁機,為北京地鐵設計的40t振動沉拔樁機;參加的年產千萬噸級露天礦成套設備的研制,獲得了李鵬總理頒發的表彰證書。

長沙建機院不僅直接為中國的基礎建設提供了大量的裝備和技術,作為行業的技術歸口科研單位,建機院還歸口管理全國的起重機械、路面與壓實機械、混凝土機械、樁工機械、環衛機械、部分鏟土運輸機械的產品設計、標準制定和產品鑒定、許可證發放等。

李鵬總理頒發的表彰證書

“一站三車”的由來

混凝土是建筑的基石,合格的混凝土關鍵在于攪拌與輸送。從掄著鐵锨推著小車的原始生產,到全自動化的攪拌運輸泵送,我國混凝土機械由一窮二白成為混凝土機械產銷世界第一,并將世界三大歐洲高端品牌悉數收入囊中,其背后是敢教日月換新天的勇氣和矢志不渝的執著。

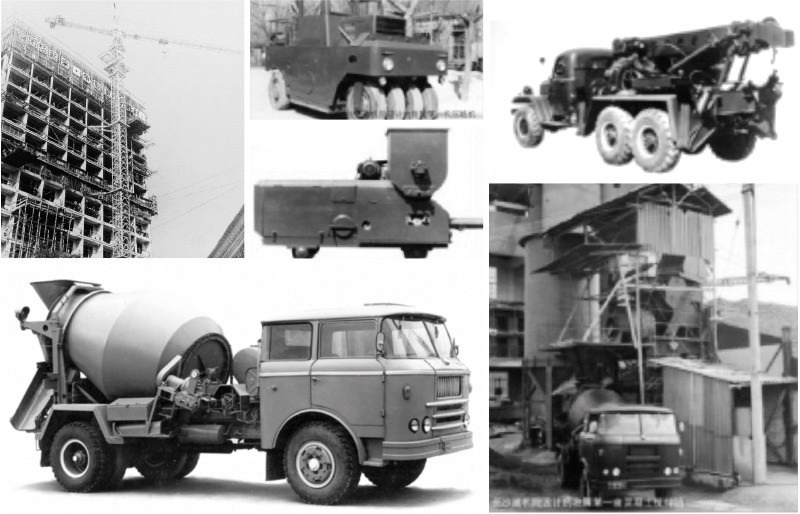

長沙建設機械研究院,1956年始建于北京,成立之初就承擔了一系列國家重點工程機械科技攻關項目。1966年,原第一機械工業部下達科研任務,由長沙建機院的前身——第一機械工業部建筑機械研究所聯合企業共同研制混凝土攪拌運輸車和攪拌站,以滿足國家建設的迫切需要。由此誕生JC2型混凝土攪拌運輸車,該車以8t黃河汽車為底盤,拌筒容量5.7m3,是我國第一臺自行設計的攪拌運輸車。與此同時,HL—20型750升混凝土攪拌站誕生,揭開了我國混凝土研制生產的新篇章。

1984年,長沙建機院制定了國產混凝土機械產品更新換代計劃,在長沙組織開展全國性的混凝土機械大比武,來自全國各地的80位科技人員組成攻關隊伍,在長沙開展聯合設計、產品試制和學術交流,并制定行業新標準,由此奠定了我國“一站三車”商品混凝土機械成套設備的技術基礎和發展格局。

泵車摘得皇冠明珠

混凝土泵送,可靠性要求極高,機械、電氣、液壓核心技術高度集成,考驗的是國家工業制造的底氣與實力。

東方欲曉。歷史發展的前方,一切都是新的,都需要去開辟、去創造。1972年,由長沙建機院主持設計的中國第一臺全液壓臂架式混凝土泵車在沈陽誕生,臂架長度23m;第一臺HB8型砼輸送泵樣機試制鑒定,第一機械工業部下達了20臺的小批量生產任務,結束了我國沒有混凝土泵送的歷史。

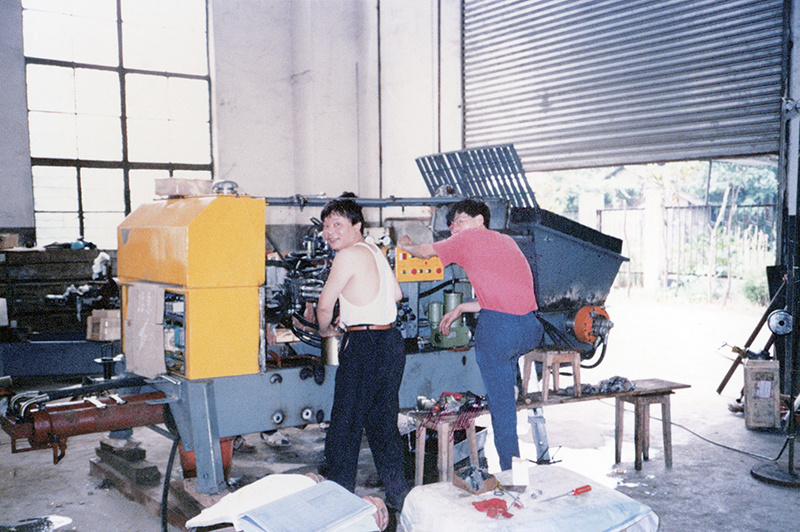

1992年,鄧小平南巡,改革浪潮席卷而來。時任長沙建機院副院長的詹純新帶領7名技術人員,借款50萬元,成立中聯重科,1993年研制生產中國第一代獨立研發的混凝土輸送泵,一舉打破混凝土輸送泵進口和仿制的局面,奏響中國混凝土泵送機械發展騰飛的恢弘旋律。

初心如磐,使命在肩。從混凝土輸送泵到泵車,從進口組裝到自主研制,從打破長臂架泵車國外壟斷到創造101米泵車全球最高紀錄,中聯重科脫胎于國家級科研院所,既是承業,也是創業,著眼于替代進口,發力于自主研發,一步一個腳印,一步一個臺階,在引領全球混凝土機械技術和產品研發的征途上當仁不讓。

如今,建設機械關鍵技術國家重點實驗室、國家級企業技術中心、國家混凝土機械工程技術研究中心,落戶中聯重科,世界混凝土機械標準制定有了中國話語權。時代的勝利者在歷史前行的寬闊航道上譜寫出新的篇章。

三個第一臺 奠基中國起重機

萬丈高樓平地起,哪里有建設,哪里就有起重機。

1957年,長沙建機院設計新中國第一臺纜索起重機,60年代在湖南水電站建設中投入使用;1967年,長沙建機院和徐州重型機械廠聯合研制第一臺10t液壓伸縮臂汽車起重機;1972年,為了滿足北京飯店高層建筑施工需要,長沙建機院與北京建工所聯合開發設計第一臺QT160附著式水平臂小車變幅塔機,《人民日報》對此還專門做了報道。

作為我國起重機械的產品研發歸口單位,長沙建機院在加速產品研發,促進系列化和標準化的同時,協同業內主要企業,在建設部的組織下,于1984年完成了與法國波坦公司簽約,全套引進F0/23B、H3/36B、GTMR360B技術,將我國塔機制造水平提升了至少20年,由此奠定我國塔機行業向現代化整體邁進的基礎。

“沒有這次技術引進工作,就沒有中國塔機的今天。”多位塔機行業技術泰斗如是說。

從創業到不斷再創業,脫胎于長沙建機院的中聯重科接過歷史的接力棒,在前人從未涉足的山峰上攀登新的高度。2020年全球起重機械制造商20強排行榜發布,中聯重科起重機械銷售額位列全球第三,中國第一。

今年6月份,國家知識產權局公布第22屆中國專利獎,中聯重科發明專利技術“臂架振動控制方法、控制裝置、控制系統以及工程機械”榮獲金獎。這項技術應用于起重機等4大系列產品,多項產品成為中國乃至世界第一臺,這也正是中聯重科在奮進中繼承事業,在創新中光大事業的真實寫照。

路向遠方延伸

老百姓經常說,修路架橋,功德無量。當年的推車、石夯早已被成套的工程裝備取而代之,中國路、中國橋成為中國建造的閃亮名片,

1965年,長沙建機院與洛陽建機廠共同研制了我國第一臺YZ4.5振動壓路機;1966年,長沙建機院和徐州重型廠、工程機械廠聯合設計制造我國第一臺輪胎壓路機;1974年,我國第一臺全液壓輪胎式振動壓路機研制成功。

1983年國務院重大辦下達了國家千萬噸級露天礦成套設備攻關項目,長沙建機院和洛陽建機廠承擔18t級振動壓路機開發任務,于1985年研制成功,被評為國家級科技進步特等獎,受到李鵬總理的頒獎。

時至今日,我國公路里程突破500萬公里,位列世界第一。20米寬度攤鋪機,40噸級壓路機,成套化路面施工裝備,建功高速公路建設。智能駕駛攤鋪壓實率先開啟工程機械無人化場景施工的新紀元。青藏鐵路、港珠澳大橋、白鶴灘水電站超級工程,無不閃耀國產施工裝備的身影。

尋根溯源,那輛掛著毛主席畫像的中國第一臺壓路機,早已塵封在歷史的記憶中,但我們難以忘卻的是,在那個百廢待興,百業待舉的年代,長沙建機院技術人員攻堅克難的澎湃熱情,以及他們帶給中國工程機械產業創新創造的無窮能量,他們是技術的“播種人”,他們是時代的勝利者。

待到中國工程機械產業強國的理想宏圖成真之時,我們也可以欣慰地對后人說,我們沒有辜負歷史的接力棒,我們也是中華民族偉大復興的創業者。

(責任編輯:休魚)

相關下載

BICES 2023陜西交通市政系統專業用戶座談會在西安召開

2023-07-18

BICES 2023河南交通市政系統專業用戶座談會在鄭州召開

2023-07-17

逐夢非洲,攜手同行!山河智能亮相第三屆中非經貿博覽會

2023-06-30

點擊排行

湘公網安備 43010402001224號

湘公網安備 43010402001224號